目 次

敷金・礼金・連帯保証

更新拒絶

定期建物賃貸借

賃貸借契約の解除

原状回復

建物明渡の手続

敷金・礼金・連帯保証

敷金

敷金とは、賃貸借契約にあたり、賃借人から賃貸人(大家)に対して交付され、賃貸人が預かっている金銭をいいます。

敷金は賃貸人(大家)が預かっている金銭なので、賃貸借契約が終了し、賃借人が退去した後には、原則、賃貸人(大家)から賃借人に返還されます。

もっとも、賃貸人(大家)は、例えば、賃借人が建物の使用を誤り部屋を傷つけたことが退去時に判明した場合などに、敷金から修繕費等を支出することができます。すなわち、退去時に賃借人が賃貸人(大家)に何らかの金員を支払わねばならない事態になった場合、大家は敷金から充当することができるのです。

礼金

礼金とは、賃貸借契約締結にあたり、賃借人から賃貸人(大家)に対して交付される金銭をいいます。この点は敷金と共通しています。一方、敷金との違いは、賃貸借契約が終了し賃借人が退去しても、賃貸人(大家)から賃借人に返還されることはない点です。

礼金は、賃借人から賃貸人(大家)へ、いわば「お礼」として支払われる金銭であり、基本的には返還されません。

| 敷金 | 礼金 | |

|

共通点 |

契約当初に交付する金銭 | |

| 相違点 |

原則、退去時に返還される |

退去時に返還されない |

敷金・礼金の額

敷金・礼金の額をどのくらいにするかは、賃借人と賃貸人(大家)との約束、すなわち契約によって定まります。

最近は、敷金・礼金なし、という契約も多いようです。

連帯保証人

賃貸借契約の締結にあたり、賃貸人(大家)が賃借人に対して、連帯保証人を付けることを求めることがあります。

連帯保証人がいることによって、賃貸人(大家)としては、仮に賃借人が家賃を支払わないような場合であっても、連帯保証人に対して未払い賃料を請求することができるので、安心です。

以上のとおり、連帯保証人は将来、大きな責任を負う可能性があるので、連帯保証人になることを求められた者は、慎重に判断をしなければなりません。

このような趣旨から、法律では、連帯保証人になる契約(連帯保証契約)は書面でしなければならないものとされています(民法446条2項)。

なお、この連帯保証契約書は、わざわざ賃貸借契約書と別個に作成する必要はありません。賃貸借契約書に連帯保証に関する条項を設けるとともに、連帯保証人が署名押印することなどによって行うことが可能です。

更新拒絶

建物賃貸借の更新拒絶

建物の賃貸借契約の契約期間(2年程度、という契約が多いようです)が経過した場合、大家(賃貸人)は、契約の更新をしない(更新拒絶)、ということは可能なのでしょうか。

賃貸借契約では契約の期間、建物を貸す、というのですから、単純に考えれば、期間が過ぎれば、契約更新するか否かは大家の自由に思えます。

しかし、法律では、賃借人保護の観点から、契約期間が経過したことのみを理由として、更新拒絶はできません。

つまり、賃借人が「契約期間が経過しても住み続けたい」という場合、それでもなお、大家(賃貸人)が更新を拒絶するためには、以下に述べるとおり、一定の要件(=正当事由)が必要なのです。

更新拒絶の要件(建物賃貸借)

正当事由

賃貸借契約に定められた期間が満了するだけでなく、更新しないことについて「正当事由」がある場合に限り、更新拒絶は可能となります(借地借家法28条)。

正当事由の有無は、以下の事情を考慮して判断されます。

①建物の大家(賃貸人)、及び賃借人が建物の使用を必要とする事情

②建物の賃貸借に関する従前の経緯

③建物の利用状況

④いわゆる立退料の額

このような事情を総合的に考慮して、更新拒絶に「正当事由」が認められるか否か、裁判所は判断しているのです。

特に、①大家(賃貸人)と、賃借人の当該建物の使用を必要とする事情を重視するといわれています。

更新拒絶の通知

更新拒絶をするには、「正当事由」が認められる他、更新拒絶の通知を、賃貸借契約の終了時期前の1年前~半年前までに行う必要があります。

この通知は、口頭で行うことも可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも、文書で行うべきであり、通知時期を明確にできる方法、例えば内容証明郵便等により通知を行うことが望ましいでしょう。

更新拒絶のためには、期間が満了するだけでは足りず、正当事由や通知が必要

更新拒絶と自主的な立退き

以上のように、賃貸借契約に定められた期間を経過したからといって、賃借人は退去しなければならないわけではありません。賃借人の意思に反して、契約の更新を拒絶するには、「正当事由」が必要です。

そうすると大家(賃貸人)が、期間満了時にどうしても賃借人に出て行ってほしい、と考える場合には、賃借人が自主的に退去するように促したうえで、退去に同意してもらうことが得策と思われます。

なぜなら、「正当事由」がなければ契約更新を拒絶できません。また、仮に「正当事由」が認められるとしても、正当事由の有無につき裁判等で争いになる可能性があり、そうすると時間などがかかるからです。

よって、まず、賃借人に自主的に退去してもらうよう交渉し、自主退去に納得してもらう、という方法が望ましいと思われます。

定期建物賃貸借

通常の借家契約では、契約で定められた期間が経過しても「正当事由」がない場合には、大家(賃貸人)は賃借人を退去させることができません。

しかし、例えば、「転勤している間だけ、家を貸したい」という場合もあるでしょう。この場合、「正当事由」がなければ賃借人を退去させられない、というのでは、転勤終了時に、貸した人は困ってしまいます。

このため、「正当事由」がなくとも、期間が経過すれば、賃借人を退去させることができる特別な建物賃貸借契約が認められています。このような賃貸借契約を、定めた期間で必ず終了する契約、という意味で「定期」建物賃貸借契約とか、「定期」借家契約、などと呼んでいます。

定期建物賃貸借契約はおおよそ、以下の要件を満たした場合に有効です。

- 契約の更新をしない旨等、書面で契約すること

- 契約前に、大家(賃貸人)は賃借人に、契約の更新をしないことを記載した書面を交付し、説明をすること

- 期間満了の1年前~半年前までに期間満了時に契約が終了する旨、通知すること

賃貸借契約の解除

信頼関係破壊理論

賃借人が義務を守らない場合(契約書で定めた条項を守らない場合等)でも、大家(賃貸人)は常に賃貸借契約を解除することができるわけではありません。

判例では、賃借人が義務を守らないことによって、大家(賃貸人)と賃借人の「信頼関係」が破壊された、という場合に限り、解除を認めています。すなわち、契約条項に反しても、それが「信頼関係」をまだ破壊していない、という場合には解除は認められないのです。

例えば、ペット禁止の旨、契約書に定められていても、飼っているいるペットの種類や飼育状況(カゴに入れているか等)、部屋の状況(汚れ、においの有無)などを考慮し、「信頼関係」が破壊されていない場合には、賃貸借契約の解除はできないのです。

このように判例では、契約条項の違反だけで解除を認めるのでなく、その違反によって、大家(賃貸人)と賃借人の信頼関係が破壊されたか否か、ということを重視しているのです。

すなわち、判例では、単に契約条項に違反しただけでは解除を認めないことにより、賃借人保護を図っているといえるのです。

解除の手続き

契約条項に反し、信頼関係が破壊された、という場合に解除を行うには、原則として、「催告」が必要です。

すなわち、例えば賃料未払ならば、「○○日までに賃料を支払え」などと、合理的な期間を指定して、賃借人に義務の履行を求め、それでもなお、賃借人が義務を履行しない場合に解除を行うことが可能になるのです。

催告や解除の通知は、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも、内容証明郵便などの文書で行うことが望ましいでしょう。

原状回復

賃借人は借りていた建物を大家(賃貸人)に返還する場合、元の状態に戻して返還する必要があります。また、元の状態に戻ってない場合には元の状態に戻すための費用を負担する必要があります。

ここで、元の状態とは、賃貸借前の状態に戻すことではありません。賃貸借により建物を使用すれば、当然、目的物が損耗(汚れ、劣化すること)しますが、通常、建物の損耗も予定の上、賃料等は定められています。にもかかわらず、完全に賃貸借前の状態に戻さねばならないとすると、賃貸人が余分に得をすることになります。

このため、通常の使用によって損耗しただけでは、原状回復の必要はありません(民法621条)。すなわち、原状回復の必要があるのは、誤った使用により、通常の使用によって損耗した以上に損耗した場合に限られるのです。

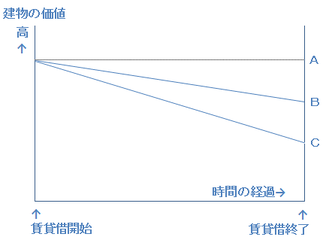

原状回復と損耗の関係(イメージ)

B:通常使用により損耗し、下がった建物の価値

C:誤った使用により損耗し、下がった建物の価値

上記のイメージ図によると、例えば、通常の使用により損耗し、建物の価値がBまで減少した場合、原状回復の必要はありません。

一方、誤った使用により損耗し、建物の価値がCまで減少した場合には、原状回復しなければなりません。この場合、賃借人は原則として建物の価値をBまで戻せば足り、Aまで戻す必要はありません。

建物明渡の手続

建物の賃貸借契約を更新しなかったり、解除したりしたのに、賃借人が建物に居座り、出て行かない場合、どのようにすればいいでしょうか。

まず、弁護士を介して、退去しない者に対して、出ていくよう交渉を行うことが考えられます。この交渉がまとまらず、退去しない場合には、訴訟(建物明渡請求訴訟)を行う必要があります。

訴訟では、当事者双方が、自己に有利な判決を得られるよう、それぞれ主張を行います。

ただ、訴訟になったら、必ず判決により訴訟が終了するわけではありません。裁判所は、訴訟の途中でも和解を勧めることが可能です(民事訴訟法89条)。裁判所の勧める和解案に当事者双方が同意することにより、和解が成立します。

和解を勧めるか否かは、裁判所の裁量に任されています。実際の訴訟では、判決までに至らず、和解によって裁判が終了することも多いのです。

訴訟において和解がまとまらない場合には、裁判所は判決を下すことになります。

もし、勝訴判決、すなわち、明渡を命じる旨の判決が下されたにもかかわらず、それでもなお居座り続け明渡に応じない場合には、さらに強制執行を行う必要があります。

メール予約

〉

メール予約

〉