目 次

相続人

相続財産(遺産)

遺産分割

遺言

遺留分

相続人

亡くなった方の財産を、①誰が、②どれだけ、相続するのでしょうか。

だれが相続するのか

亡くなった方の配偶者(夫から見て妻。妻から見て夫)や、子供は相続人となります。

子供がいない場合には、亡くなった方の親が相続人となります。亡くなった方に、子供も親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

どれだけ相続するのか

| 相続人 | 相続分(割合) |

| 配偶者と子供 | 配偶者1/2 残りを子供らが均等に分ける |

| 配偶者と親 | 配偶者2/3 残りを親が均等に分ける |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 残りを兄弟姉妹が均等に分ける |

相続人が配偶者と子供の場合

相続人が配偶者と親の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

但し、亡くなった方が生前、特定の相続人に贈与をしていた場合に、その相続人の相続分(割合)を減らしたり、あるいは、亡くなった方の財産増加・維持に貢献した相続人の相続分(割合)を増やすことも可能です(特別受益・寄与分)。

相続財産(遺産)

そもそも相続人は何を相続するのでしょうか。

簡単に述べると、亡くなった方の、①死亡した時の、②全ての財産、を相続することになります。

①死亡した時の財産

すなわち、死亡した後に発生した財産は相続財産ではありません。

ときどき問題になるのが、死亡したことにより発生した生命保険金です。

これは、死亡後に発生した財産であり、亡くなった方が死亡時に持っていた財産とはいえません。

よって、受け取った生命保険金は相続財産ではないので、他の相続人から「生命保険金のうち法定相続分をよこせ」と言われても原則として応じる必要ありません。

②全ての財産

「全ての財産」には、不動産、動産、債権(預貯金等)のほか、マイナスの財産、すなわち借金も含みます。

そのため、親が借金を負っていて死亡した場合、子供は借金を相続することになるのです。

しかし、親に借金しかないような場合、親の借金を子供が背負わなければならない、というのも気の毒です。そのため「相続放棄」という制度が認められています。

相続放棄とは、死亡を知った日から3か月以内であれば、家庭裁判所に届出(申述)することにより、初めから相続人でなかったことになる、という制度です。

このように相続放棄をすると、親の借金を相続しなくて済みます。

遺産分割

遺産分割とは

亡くなられた方の遺産をどのように分割するか、相続人の間で話し合いをして財産の帰属を決めることをいいます。

分かりやすいように、例として以下のような事例について述べます。

(例)

父と3人の子供(長男、二男、長女)の家族(母は既に死亡)について、父が死亡

父の遺産は、土地(600万円相当)と預金300万円

この例の場合、法律では、3人の子のそれぞれが相続する割合は、1/3となります。

そうすると、預金はそれぞれ100万円、土地は1/3の割合で取得します。

しかし、土地を1/3所有している(共有といいます)状態は、あまり好ましい状態ではありません。なぜなら、例えばこの土地を処分・利用しようとする場合、相続人の1人の意思だけで処分・利用することはできず、3人全員の同意が必要となります。このように、共有状態では当該土地の迅速、スムーズな利用が妨げられることになります。

そこで、遺産分割の協議を行う必要があるのです。

遺産分割の内容

どのように分割するかは、相続人の間で話がまとまれば自由です。例えば、上述の例であれば、土地を半分に区分けして(分筆といいます)、長男と二男がそれぞれ取得し、長女は預金全額を得る、という内容でもかまいません。

あるいは、二男、長女が預金をそれぞれ150万円得る一方、長男は土地を全て得て、その代り長男から二男、長女にそれぞれ150万円を支払う、という内容でもかまいません。

要するに、相続人全員が合意すれば、どのような内容、方法で分割してもかまわないのです。

相続人の間で話がまとった場合には、後々の紛争を防ぐために、その内容を文書にします。この文書を遺産分割協議書といいます。

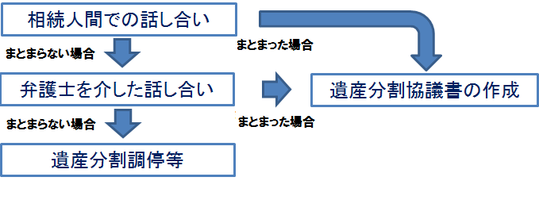

遺産分割の手続

よくある質問(遺産分割)

よくある質問(遺産分割の期限)

よくある質問(借金の遺産分割)

遺言

遺言とは、死後、財産をどのように相続人間で分けるかなどを文書で示したものをいいます。

例えば、自分の財産のうち、土地建物は長男に、預金は長女に相続させる、などと文書で示します。適正な遺言を残すことによって、死後の、相続人間での遺産分割をめぐる争いを防ぐことができます。

遺言にはいくつか種類がありますが、以下、主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

自筆証書遺言

遺言をする者が自筆で記載した遺言をいいます。

自分で作成することができるので原則として費用がかかりません。

その一方、記載内容等に厳格なルールがあることから、実際に作成された遺言がこれを守っていないとか、遺言内容が不明確であるなどとして、後日、遺言の効力をめぐって相続人の間で紛争が生じる可能性があります。

公正証書遺言

遺言をする者が、その内容を公証人に伝え、それを公証人が文書にして作成する遺言です。

基本的には公証人と打ち合わせをしながら作成するので、遺言内容が不明確などということはなく、後日、相続人の間で紛争が生じる可能性は低くなります。

その一方、公証人に支払う費用などが発生します。

なお、公証人とは、元裁判官など、法律の実務に長年携わってきた者の中から法務大臣により選ばれた者をいいます。

このような専門家と打ち合わせしながら遺言書を作成するので、遺言内容が不明確になることを防止できるのです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

| 費用 | 検認 | 遺言の効力を巡る紛争 | |

| 自筆証書遺言 | なし | 必要 | 発生しやすい |

| 公正証書遺言 | あり | 不要 | 発生する可能性が低い |

遺留分

遺留分とは

遺言により自分の財産を、死後、どのように分けるか等、自由に決められます。しかし全く自由な扱いを認めると、遺産をもらえるかもしれない、という相続人の期待にも反します。

そこで、法律では、「遺留分」という制度を認め、遺言がある場合でも、遺留分を侵害している場合には、金銭請求できる旨、定めています。

具体的には、例えば、以下のような場合、遺留分を根拠として金銭請求が可能です。

(例)

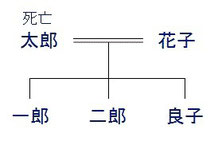

・太郎には妻である花子と3人の子があった

・太郎が「全財産を友人Aに譲る」旨の遺言を残して死亡

↓

妻である花子や3人の子は、遺留分を主張し、友人Aに金銭請求できる(具体的な遺留分については、下記具体例を参照)

もちろん、例えば、遺言で全財産を友人などではなく、相続人の1人に全て与える、という場合も、やはり遺留分を侵害したものとして金銭請求できます。

遺留分権利者

遺留分を持つのは、相続人のうち、配偶者、子、親、です。

亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

原則として亡くなった方の財産の1/2が遺留分です。この遺留分をさらに遺留分権利者で分け、各人の遺留分の割合を算出します。

但し、親だけが相続人の場合には、亡くなった方の財産の1/3が遺留分となります。

具体例

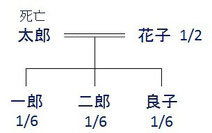

遺言をした者に配偶者と子供がある場合

遺留分

花子(配偶者):1/4

一郎、二郎、良子:それぞれ1/12

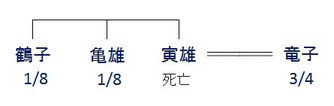

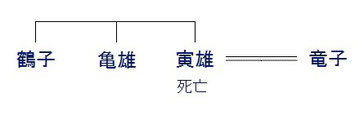

遺言をした者に配偶者と兄弟姉妹がある場合

遺留分

竜子(配偶者):1/2

鶴子、亀雄:なし

遺留分侵害額請求

遺留分が侵害されている場合、侵害分を取り戻す請求を遺留分侵害額請求、といいます。

この遺留分侵害額請求は、以下に示すとおり、1年間という比較的短い期間内に行わなければなりません。

民法1048条

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

すなわち、遺留分を侵害する内容の遺言や遺贈等があったことを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行わなけれなりません(なお、遺留分を侵害する内容の遺言や遺贈等があったことを知らなくとも、死亡から10年が経過してしまうと、遺留分侵害額請求を行うことができません)。

このように、遺留分侵害額請求をいつ行ったか、ということは重要ですので、後々の紛争を避けるためにも、遺留分侵害額請求を行った時期を明確にできる方法、例えば、内容証明郵便などによって行うことが相当でしょう。

メール予約

〉

メール予約

〉