目 次

解雇

辞職・退職等

労働契約の解除

紛争解決手続き

解雇

解雇とは、使用者(勤務先の会社、雇い主などをいいます)の一方的な意思表示によって、労働者(従業員)との間の雇用契約を解除することをいいます。

すなわち、解雇により、労働者の意思にかかわらず、使用者の一方的な意思により雇用契約は解消されることになります。

解雇の種類

解雇の種類として、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇などがあります。

| 種類 | 意義 |

| 懲戒解雇 | 横領などの犯罪や、仕事上の重大ミス等を理由とする、懲戒処分としての解雇 |

| 普通解雇 | 懲戒解雇以外の解雇(成績不良等を理由とすることが多いようです) |

| 整理解雇 | 会社の経営難の場合に人員整理として行われる解雇 |

解雇の要件

労働者が働き続けたいと思っているのに、その意思に反して会社から解雇されてしまうと、生活の糧を失うことになります。このように、解雇は労働者の生活に極めて大きな影響を与えることから、法律や判例では、使用者(会社)が従業員の解雇を行うためには、高いハードルを設けています。

解雇予告義務・解雇禁止

解雇を行う場合には、原則として、いきなり解雇はできず、解雇までに30日間の猶予を置かなければならないものとされています(労働基準法20条1項)。

また、業務上負傷し、治療をしている期間や産休中など、一定の事情がある場合、解雇そのものが禁止されています(労働基準法19条1項)。

解雇権濫用規制

どのような場合に解雇ができるのか、ということについては、法律、判例等により、解雇できる場合がかなり限定されています。

労働契約法 第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

すなわち、①客観的に合理的な理由があり、②社会通念上、相当である場合に限り、解雇が認められるのです。

このように、合理的な理由がない解雇、社会通念上相当とは認められない解雇は、解雇権を濫用したものとして許されないのです。

これらの要件は、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇のいずれであっても求められるのですが、懲戒解雇や整理解雇の場合には、判例等の集積により、解雇が認められる場合が厳格化されています。

辞職・退職等

辞職・退職、合意解約

労働者(従業員)の一方的な意思表示により(使用者が辞めないでくれ、と言ったとしても)、雇用契約を解消することを辞職、と言ったり、退職と呼んだりします。

また、労働者の「辞めたい」との意思に対し使用者(勤務先の会社など)が同意することによって雇用契約を解消することを、合意解約といいます。

辞職・退職等と解雇の違い

解雇とは、会社からの一方的な意思表示によって、雇用契約が解除されます。一方、辞職・退職ないし合意解約は、労働者側の辞める、という意思によって雇用契約が解消されるものであり、この点、解雇とは異なっています。

| 意義 | 要件 | 訴訟等の可能性 | |

| 解雇 | 使用者の一方的意思表示による雇用契約の解除 | 厳格 | 高い |

| 辞職・退職等 | 労働者の意思による雇用契約の解消 | 労働者の自由意思 | 低い |

上述のとおり、解雇が有効とされるためには、厳格な要件を満たす必要があります。もし、この厳格な要件を満たさないと、解雇は無効とされます。そうすると、解雇を不服とした労働者が訴訟などを起こした場合には、解雇が無効とされる可能性もあるでしょう。

一方、辞職等の場合、すなわち労働者が自由意思で退職した場合には、労働者が自由な意思で会社を辞めれば、それは有効です。そもそも、労働者が自分の意思で辞めたのですから、後々、労働者が訴訟等に訴えることは、通常はありません。

退職勧奨

以上に述べたことからすれば、使用者(勤務先の会社)が不要な労働者(従業員)を「解雇」することは、使用者にとっては、あまり得策ではないといえるでしょう。なぜなら、解雇した従業員が解雇されたことを不服として裁判等により訴えた場合、解雇無効の判断など、使用者にとって不利な判断がされる可能性があるからです。

そのため、多くの使用者は、後々の紛争を防ぐため、不要な従業員を「解雇」することを避け、自主的に辞めるよう勧めることが多いと思われます。このように、自主的に辞めるよう勧めることを「退職勧奨」などと呼んでいます。

よくある質問(退職勧奨)

労働契約の解除

使用者(勤務先の会社・雇い主などを言います)が、労働契約で合意した賃金や勤務時間などの労働条件を守らない場合には、労働者は直ちに労働契約を解除することができます(労働基準法15条2項)。

すなわち、使用者は、労働者(従業員)の採用の際、賃金、勤務時間、待遇等、労働条件を書面で明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。使用者から示された労働条件に、労働者が応じることにより、労働契約が成立します。

このように、合意した労働条件については、使用者、労働者ともに守らなければなりません。仮に、使用者がこれを守らなかった場合(給与が書面で明示された労働条件よりも安い等)には、労働者は直ちに労働契約を解除することができるのです(労働基準法15条2項)。

紛争解決手続き

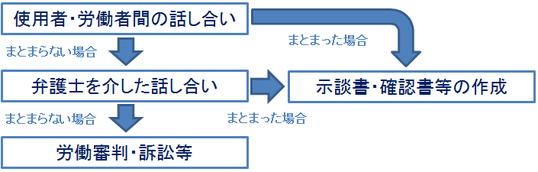

解決までの手続き

労働者が解雇を不服とする場合などには、解雇の無効や損害賠償等の請求、交渉を行います。

使用者(会社)と労働者の間での交渉がうまくいかない場合には、弁護士を介して交渉を行う必要があるかもしれません。

交渉がうまくいき、話し合いがまとまった場合には、後日の紛争を防止するためにも、まとまった内容を示談書や確認書等、文書にまとめておくことが望ましいでしょう。

一方、弁護士を介しての交渉がうまくいかない場合には、労働審判、訴訟等を行う必要があります。

解決機関等

労働審判

労働審判とは、使用者(会社)と労働者との間の紛争を解決するため、裁判所で行われる手続きです。

訴訟よりも簡易、迅速に結論が出ると言われています。すなわち、労働審判は、原則として3回以内の裁判で結論を下すべきものとされています(労働審判法15条2項)。

訴訟

訴訟においては、当事者はお互いの言い分、主張を裁判所に述べた上、証人尋問等必要な証拠調べを行うなどして、判決等により紛争解決を図ります。

当事者の言い分を裁判所はできる限り詳細に確認するなど、丁寧に審理されますが、解決には時間がかかります。

紛争調整委員会

紛争調整委員会とは、都道府県労働局ごとに設けられた、使用者と労働者の紛争を解決するための機関です。委員には、弁護士や大学教授等、専門家が任命されています。

解雇等を巡り、紛争が生じた場合、これを解決したいと思う者は、都道府県労働局にあっせんの申立書を提出します。これを受け、紛争調整委員会では、当事者から聞き取り等を行い、あっせん案を作成します。

使用者(会社)、労働者双方があっせん案に合意すれば、紛争は解決します。

メール予約

〉

メール予約

〉